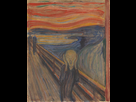

[ART] Votre TABLEAU préféré ?

_.gif)

Mais flemme de faire des stickers

Mais quand je dis ca je passe pour un sans goût qui a aucunes cultures

Tour Eiffel de Robert Delaunay. Celui que vous voulez, toutes façons Delaunay c'est validé par la street.

En 2nd une peinture de Georges Mathieu.

En 3ème un Soulages.

Le 06 octobre 2023 à 19:42:06 :

Beaucoup de tableau XIXème siècle et contemporain. Personne n'apprécie l'art de la Renaissance ? Fra Angelico ? Jan Van Eyck ? Georges de La Tour ?

"Le Festin d'Hérode ", bas relief en bronze doré, Fonts baptismaux de la cathédrale de Sienne, a été fait 10 envirno après Saint Georges. Suivant la tradition médiévale, ce relief illustre un épisode de la vie de Jean Baptiste. C'est la scène dramatique où Salomé, fille du roi Hérode, obtient la tête du saint qu'elle avait demandé pour prix de sa danse. On voit la salle du banquet avec dans le fond, la galerie des musiciens et une enfilade de salles et d'escaliers. Le bourreu vient d'netrer; il porte la tête du saint sur un plateau et s'agenouille devant le roi. Hérode recule et écarte les mains en un geste d'horreur. Des enfants pleurent et s'enfuient; la mère de Salomé, instigatrice du meurtre, s'adresse au roi, tentant de justifier son acte. Les invités d'écartent, laissant un grand vide autour de la reine. L'un d'eux porte la main devant ses yeux; d'autres se sont rapprochés de Salomé dont la danse semble s'immobiliser. On ne peut énumérer par le menu les nouveautés que présente une telle oeuvre. En fait, tout y est nouveau. Pour des gens habitués aux récits clairs et charmants de l'art gothique, cette façon de présenter le sujet a dû être un choc. Il ne s'agit plus ici d'un arrangement clair et agréable, mais plutôt de suggérer le désordre d'un instant dramatique. Comme celles de Masaccio, les figures de Donatello ont quelque chose d'âre et d'abrupt dans leurs mouvements. Les gestes sont même violents et le sculpteur n'a pas essayé d'atténuer l'horreur de la scène de la scène. Aux yeux des contemporains, l'oeuvre semblait sans doute étrangement vivante. La science neuve de la perspective accentue encore l'illusion de la réalité. Donatello a dû se demander vraiment comment la scène avait pu se passer. Il a fait de son mieux pour représenter l'intérieur d'un palais romain, il a choisi des types romains pour les personnages du fond.

On voit bien qu'à cette époque de sa carrière, Donatello, comme son ami Brunelleschi, s'était déjà attaqué à une étude systématique des vestiges de l'art romain. Toutefois il serait faux de croire que cette étude de l'art grec et romain a été la cause de la Renaissance. Ce serait même l'inverse. Puisque les artistes du cercle de Brunelleschi aspiraient à une renaissance des arts, ils se sont tournés vers la nature, les sciences et l'étude des vestiges de l'Antiquité, à la recherche des moyens propres à leur permettre d'atteindre leur but. Pour un temps, ces connaissances n ouvelles demeureèrent l'apanage exclusif des artistes italiens. Pourtant, ce désir passionné d'un art neuf, plus fidèle à la nature, que tout ce qui avait été fait auparavant, était partagé par les artistes septentrionaux de cette génération. De même que les artistes florentins de la génération de Donetello, las des rafiinements et des subtilités du sytle gothique internationa, aspiraient à des formes plus vigoureuses et plus austères, de même que de l'autre côté des Alpes, un sculpteur était à la recherche d'un art plus vivant et plus direct que celui de ses subtils prédécesseurs. Son nom était Claus Sluter et il a travaillé de 1380 à 1405 à Dijon, alors capitale du riche duché de Bourgogne. Son oeuvre la plus célèbre est un groupe de prophètes qui formait jadis la base d'un grand crucifix, surmontant la fontaine d'un célèbre lieu de pèlerinage ' Les Prophètes Daniel et Isai, " 1396 - 1404, calcaire Dijon, chartreuse de Champmol. Ces annonciateurs de la Passion portent chacun un rouleau où sont inscrites leurs prophéties et ils semblent méditer sur la tragédie à venir. Ce ne sont plus les figures rigides et solennelles qui flanquaient les porches des cathédrales gothiques. Ils en diffèrent tout autant que le Saint George de Donatello. L'homme coiffé d'un turban est le prophète Daniel et le vieillard nu tête, Isaie.

Plus grandes que nature, rehaussées d'or et de couleur, ces statues si vivantes font plus penser aux personnages de quelque mystère médiéval prês à donner la réplique. Mais la puissante illusion de vie en émanant ne doit pas faire oublier l'art avec lequel Claus Sluter a créé ces figures monumentales, si nobles dans le flot de leurs draperies. Mais dans les pays du Nord, ce n'est pas un sculpteur qui a parachevé la conquête de la réalité. L'artiste dont les découvertes décisives furent aussitôt ressenties comme absolument neuves fut le peintre Jan van Eyck, né en 1390 et mort en 1441. Comme Sluter, il a été en rapport avec la cour des ducs de Bourgogne, mais son activité s'est exercée surtout dans cette partie des Pays Bas qui correspond à la Belgique actuelle. Son oeuvre la plus célèbre est un grand retable comportant de nombreux panneaux, qui se trouve à Gand. Suivant la tradition, il aurait été commencé par le frère aîné de Jan, Hubert van Eyck dont on sait peu de choses, et achevé par Jan en 1432, 5 ans seulement après les oeuvres de Masaccio et de Donatello dont on a parlé. Malgré les différences il y a des pas mal de similitudes entre la fresque de Masaccio à Florence et ce retable peint pour une église des Flandres lointaines : " " L'Agneau mystique ", 1432, huile sur bois, Gand, cathédrale Saint Bavon. Les 2 oeuvres montrent le pieux donateur et son épouse priant sur les côtés et toutes 2 s'articulent autour d'une grande image symbolique, celle de la Sainte Trinité dans la fresque et dans le retable, la vision mystique de l'adoration de l'Agneau, symbole du Christ. La composition est fondée pour l'essentiel sur un passage de l'Apocalypse de saint Jean ( VI, 9 ) : " Après cela, je vis (...) une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau. "

L'Eglise rattache ce texte à la fête de la Toussaint, à laquelle on trouve d'autres allusions dans le tableau. Au dessus on voit Dieu le Père, aussi majestueux que celui de Masacccio, mais trônant dans toute sa spendeur tel un pape, entre la Sainte Vierge et saint Jean Baptiste qui le premier appela Jésus l'Agneau de Dieu. Le retable avec ses multiples images, pouvait être exposé ouvert comme c'était le cas des jours de fête quand on dévoilait ses couleurs éclatantes, ou fermé en semaine,s ous une apparence plus sobre. Ici le peintre représenta Jean Baptiste et saint Jean l'Evangéliste sous forme de statues de la même façon que Giotto avait présenté les figures de statues, de la même façon que Giotto avait présenté les figures des Vertus et des Vices dans la chappelle Santa Maria dell'Arena, on peut voir la scène connue de l'Annonciation, et il suffit de se remémorer le merveilleux panneau de Simone Martini, peint 100 ans avant, pour avoir une petite idée de la façon nouvelle et " terre à terre " dont van Eyck aborde l'histoire sacréer. Il réserva néanmoins aux volets intérieurs la démonstration la plus saisissante de sa nouvelle conception : les figures d'Adam et d'Eve après la chute. La bible nous dit que c'est seulement une fois une fois qu'ils eurent goûté au fruit de l'arbre de la connaissance du Bien et du Ma qu'ils " surent qu'ils étaient nus ". Et ils apparaissent en effet complètement nus, malgré les feuilles de figuier qu'ils tiennent à la main. Ici il n'y a pas vraiment de parallèle avec les maîtres des débuts de la Renaissance en Italie, qui n'abandonnèrent jamais tout à fait les traditions de l'art grec et romain. Les anciens on s'en souvient, avaient " idéalisé " la figure humaine dans des oeuvres comme l'Apollon du Belvédère ou la Vénus de Milo. Jan van Eyck refusait tout cela.

Il a dû placer ses modèles nus devant lui et les peindre si fidèlement que les générations suivantes furent quelque peu choquées par une telle franchise. Non que l'artiste n'eût le sens de la beauté. Il se plut à l'évidence à évoquer les spendeurs à évoquer les spendeurs célestes tout autant que le maître du diptyque de Vilton une génération auparavant. Mais en regardant de nouveau les différences, la patience et la maîtrise avec lesquelles il étudia et peignit le lustre des précieux brocarts que portent les anges musiciens et l'éclat des bijoux, on voit qu'à cer égard, les van Eyck n'ont pas rompu radicalement avec les traditions du style international comme l'avait fait Masaccio. Ils ont plutôt continué les procédés des frères Limbourg et les ont conduits à un tel point de perfection que par cela même, ils laissaient loin derrière eux les conceptions de l'art médiéval. Comme les autres maîtres gothiques, leurs contemporaines, les Limbourg aimaient à remplir leurs peintures d'une foule de menus et charmants détails, fruits de l'observation de la nature. Ils étaient fiers de montrer toute leur habileté, en peignant des fleurs, des animaux, des architectes, des costumes somptueux ou des pièces d'orfèvrerie, faisant de leurs compositions une véritable délectation pour les yeux. On a vu qu'ils ne se préoccupaient pas outre mesure de la vraisemblance des figures et des paysages et que de ce fait, leur dessin et leur perspective étaient peu convaincants. C'est ce qu'on ne peut plus dire des tableaux de van Eyck car son observation de la nature est encore plus muniteiuse, sa science du était plus exacte. Les arbres et les architectures des lointains manifestent clairement cette différence. Les arbres de Limbourg on l'a vu étaient plutôt schématiques et conventionnels. Leur paysage ressemblait plus à une tenture, à une toile de fond, qu'à un véritable paysage. Il en va autrement chez van Eyck.

Dans les détails reproduits, on a des arbres et un paysage véritables qui conduisent la vue vers les édifices de l'horizon. L'herbe qui tapisse les rochers, les fleurs qui poussent en rien à être comparées à la végération ornementale des Limbourg. Ce qui est frappant pour le paysage l'est également pour les figures. Van Eyck s'est si fort appliqué à reproduire les plus menus détails qu'il semble qu'on peut comparer les crins des chevaux et les poils des fourrures. Le cheval blanc dans la iniature des Limbourg a quelque chose d'un cheval de bois. Celui de van Euck, analogue par les formes et par l'attitude, est tout à fait vivant. L'oeil brille, la robe frémit et tandis que l'autre cheval est presque plat, celui de Van Eyck a des membres bien modelés par l'ombre et la lumière. N'y a t il pas quelque mesquinerie, dira t on, à s'attacher à de si menus détails et à louer un grand artiste pour la patience avec laquelle il a observé et copié la nature? On aurait tort de rabaisser l'art des frères Limbourg ou de tout autre artiste pour son manque de fidélité dans l'imitation de la nature. Mais si on veut comprendre le sens de l'évolution artistique dans les pays du Nord, il faut souligner l'importance de ce soin, de cette patience inlassable de Jan van Eyck. Des artistes méridionaux de la même généraion, les maîtres florentins de l'entourage de Brunelleschi ont élaboré toute une méthode pour rendre la nature avec une précision quasi scientifique. Après avoirr établi une armature de lignes perspectives, ils y édifiaient le corps humain, soutenus en cette entreprise par leur connaissance de l'anatomie et des lois du raccourci. Van Eyk a suivi une méthode opposée. Il a obtenu l'illusion de la réalité en ajoutant patiemment détail sur détail jusqu'à ce que la somme de son tableau soit devenue comme le miroir du monde visible. Ce contraste entre l'art italien et l'art septentrional dura une longue période.

On peut raisonnablement avancer que toute oeuvre excellant dans le rendu des belles manières, des fleurs, des bijoux ou des tissus est le fait d'un artiste du Nord et probablement des Pays Bas, tandis qu'une peinture aux contours audacieux, à la perspective nette, exprimant la beauté du corps humain avec maîtrise, est l'oeuvre d'un Italien. Pour réussir dans sa tentative de saisir comme en un miroir, les moindres détails de la réalité, van Eyck devait perfectionner la technique picturale. En fait c'est lui l'inventeur de la peinture à l'huile. On a discuté sur le sens exact de cette assertion mais à vrai dire les détails importent assez peu. La découverte de van Eyck n'était pas entièrement nouvelle, comme l'était celle de la perspective. Il a mis au point une recette inédité pour la préparation des couleurs employées en peinture. A cette époque les peintres n'achetaient pas des couleurs fabriquées à l'avance; ils préparaient eux mêmes les matières colorantes, extraites pour la plupart, de certaines plantes et de certains minéraux. Ils les pulvérisaient dans un mortier, travail généralement laissé aux apprentis et avant de s'en servir, en faisaient une sorte de pâte par addition d'un liquide liant. Ce liquide n'était pas toujours le même mais au cours du Moyen Age, l'ingrédient le plus souvent employé était le blanc d'oeuf. C'est la peinture " a tempera ", ou détrempe, procédé excellent dont le seul défaut est que la matière sèche vite. Cette technique ne pouvait pas satisfaire Jan van Eyck car elle ne lui permettait pas de revenu sur son travail pour le parfaire de touches de plus en plus menues. Si à la place de l'oeuf il utilisait l'huile, il lui était loisible de travailler plus lenetement et avec plus de précision.

C'est ainsi qu'il obtint des couleurs transparentes, lui permettant de travailler par couches superposées, d'ajouter des accents de lumière à la pointe du pinceau et d'atteindre à ces merveilles de justesse qui ont ébloui ses contemporaines et qui ont conduit bientôt à un emploi généralisé de la peinture à l'huile, considérée dès lors comme la technique la meilleure. Mais c'est sans doute dans le portrait que van Eyck a atteint la sommet de son art notamment le célèbre tableau " Giovanni Amolfini et sa femme ", 1434, huile sur bois, conservé au National Gallery à Londres. Y est représenté un marchand italien, Giovanni Arnolfini, venu pour affaires aux Pays Bs, accompagné de sa femme, Jeanne de Chenany. A sa façon cette peinture était aussi révolutionnaire qu'une oeuvre de Donatello ou Masaccio. Par miracle un coin du monde réel se trouvait fixé sur un panneau. Tout y était : le tapis, les socques, le chapelet accroché au mur, la petite brossé à côté du lit, les fruits sur l'appui de la fenêtre. C'est comme si on surprenait les Arnolfini chez eux. Sans doute est ce un instant solennel de leur existence : leurs fiançailles. La jeune femme a mis sa main droite dans la main gauche de son futur époux, dont la main droite ve venir sceller cette étreinte symbolique. On avait sans doute demandé au peintre de fixer cet instant, comme on demande à un notaire de témoigner par sa présence, de quelque acte important. Cela pourrait expliquer la signature apparente : " johannes de eyck fuit hic ( Jean van Eyck était ici ). Dans un miroir convexe au fond du tableau on aperçoit toute la scène vue à revers et il semble qu'on y eperçoit l'image du peintre témoin.

L'idée d'employer cette nouvelle façon de peindre dans un sens quasi légal, à la façon d'un contrat signé, est elle venue du marchand italien ou de l'artiste flamand? On l'ignore mais quoiqu'il en soit c'était là exploiter avec clairvoyance les possibilités ouvertes par son invention : pour la première fois dans l'Histoire, l'artiste était un parfait oeil enregistreur.

Dans sa tentative de recréer l'image exacte de la réalité, van Eyck, comme Masacchio, était dans l'obligation de renoncer aux motifs aimables et aux courbes flexibles du style gothique international. Comparées à la grâce exquise d'une oeuvre telle que le diptyque de Wilton, ces figures peuvent meême sembler gauches et raides mais partout en Europe les artistes de cette génération, dans leur recherche passionnée de la vérité, se sont opposés aux anciennes conceptions de la beauté, choquant sans doute une importante partie du public, attachée aux formes anciennes. Le peintre suisse Konrad Witz, né aux alentours de 1400 et probablement mort vers 1446, a été plus rigoureux que ces innovateurs. Son peuvre " La Pêche miraculeuse ", faite en 1444, voet d'un retable, huile sur bois, conservé au musée d'Art et d'Histoire à genève, est consacré à saint Pierre et représente la rencontre avec le Christ après la Résurrection, selon le récit de saint Jean ( chapitre XXI ). Quelques apôtres allèrent pêcher avec des compagnons dans le lac de Tibériade mais ne prirent rien. Quand vers l'aube, Jésus se tenait sur le rivage mais ils se le reconnurent pas. Il leur dit de jeter à droite du bateau; il revient si plein de poissons qu'ils ne purent le tirer. Alors l'un d'eux dit : " C'est le Seigneur. " Quand saint Pierre entendit cela, il remit sa tunique - car il était nu - et se jeta à l'eau.

Quant aux autres, ils envinrent avec la barque; après quoi ils mangèrent avec le Seigneur. Un peintre médiéval se serait contenté d'indiquer le lac par quelques vagues conventionnelles. Witz a lui voulu montrer aux bourgeois de Genève une scène authentique. Aussi n'a t il pas peint un lac quelconque, mais le lac Léman, que tous pouvaient reconnaître avec la masse du mont Salève qui se dresse à l'horizon. C'est un paysage réel que chacun pouvait contempler et qui aujourd'hui encore, ne diffère guère de la peinture. C'est peut être là la première représentation exacte, le premier " portrait " d'unsite. Sur ce fond de lac réaliste, Witz a peint de vrais pêcheurs au lieu de traditionnels apôtres solennels. Ce sont de rudes hommes du peuple absorbés par la besogne, s'efforçant gauchement de maintenir leur barque. Saint Pierre dans l'eau, a l'air égaré d'un homme qui se noie. Seul le Christ reste calme et ferme sur les eaux, enveloppé de son manteau. Sa figure massive fait penser à celles des fresques de Masaccio. Les bons Genevois ont dû être frappés quand ils vinrent pour la première fois ces hommes simples pêchers dans leur lac et le Christ marcher sur ces eaux familières pour les aider et les réconforter.

Données du topic

- Auteur

- ShanzyOn

- Date de création

- 6 octobre 2023 à 18:27:00

- Nb. messages archivés

- 152

- Nb. messages JVC

- 141

JvArchive compagnon